![]()

Éditeurs: Charles Malherbe (1853-1911)

|

Éditeurs: Charles Malherbe (1853-1911) |

|

Présentation

Malherbe et Berlioz

L’édition Breitkopf et Härtel

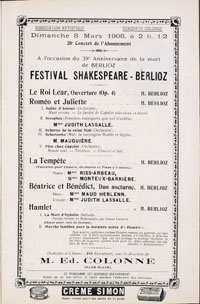

Programmes des Concerts Colonne - extraits

Extraits du Ménestrel

Lettre de Balakirev à Malherbe

Illustrations

Cette page est disponible aussi en anglais

Avertissement: Tous droits de publication et de reproduction des textes, photos, images, et partitions musicales sur l’ensemble de ce site, y compris leur utilisation sur l’Internet, sont réservés pour tous pays. Toute mise en réseau, toute rediffusion, sous quelque forme, même partielle, est donc interdite.

![]()

Il pourrait sembler paradoxal d’inclure Charles Malherbe parmi les pionniers et partisans de Berlioz en France, en compagnie de ses contemporains Ernest Reyer, Édouard Colonne et Julien Tiersot, et ce choix mérite explication. Parmi les spécialistes de Berlioz Malherbe est connu en premier lieu comme l’un des deux rédacteurs (l’autre étant Felix Weingartner) de l’édition Breitkopf et Härtel des œuvres musicales de Berlioz, dont les défauts sont généralement reconnus: quelles qu’aient été au départ les intentions des éditeurs et des rédacteurs, l’édition Breitkopf a sans doute fait plus de tort que de bien à Berlioz. Citons par exemple Tom S. Wotton dans son livre de 1935 sur Berlioz (chapitre 8 p. 184), qui suit ici dans la foulée de Julien Tiersot (nous traduisons):

Pourquoi Charles Malherbe a été choisi comme l’un des deux rédacteurs, voilà un des mystères de l’édition … il ne possédait pas les connaissances nécessaires pour ëtre rédacteur des œuvres de n’importe lequel des maïtres … c’était un aimable gentleman, dont la profession était d’ëtre biographe de musiciens etc.

Ce jugement négatif a été repris par Jacques Barzun dans son monumental ouvrage en deux tomes sur Berlioz (Berlioz and the Romantic Century, 1ère éd. 1950, 3ème éd. 1969), et a été généralement accepté par les spécialistes de Berlioz qui l’ont suivi. Le but de cette page n’est pas de remettre en question ce verdict, mais de présenter une vue d’ensemble plus large de la carrière et de l’œuvre de Charles Malherbe, en mettant l’accent plus particulièrement sur ce qu’il a fait pour Berlioz.

Un résumé de la carrière de Malherbe est donné par la notice nécrologique dûe à la plume du critique Arthur Pougin (1834-1921), qui quoique plus ägé que Malherbe de presque vingt ans devait lui survivre par une décennie. La notice parut dans l’hebdomadaire Le Ménestrel (14 octobre 1911, p. 325-6); elle est reproduite ci-dessous et fournit un point de départ commode.

Dans les circonstances la notice nécrologique fait naturellement l’éloge du défunt, de son œuvre et de ses mérites personnels. Proches amis, Pougin et Malherbe se connaissaient bien et partageaient les mêmes goûts en musique. Par exemple, quelques mois avant sa mort Malherbe publie un compte-rendu chaleureux d’un livre de Pougin sur des musiciens du 19ème siècle (Le Ménestrel, 28 janvier 1911), et peu de temps après Pougin lui rend la politesse avec un compte-rendu non moins élogieux d’un livre de Malherbe sur le compositeur Auber, un ancien directeur du Conservatoire (Le Ménestrel, 24 juin 1911). Dans sa notice nécrologique Pougin est enclin à amplifier l’œuvre de son ami et à faire de lui un personnage de plus grande envergure sur la scène musicale que n’était le cas, ce qui se comprend. Mais en vérité Malherbe, tant comme écrivain que comme musicien, était plus un amateur enthousiaste aux talents variés qu’un véritable homme de métier. Issu d’une famille de musiciens du côté de sa mère, il fait d’abord des études de droit puis de littérature; l’éducation musicale qu’il reçoit semble avoir été acquise par des maîtres privés et non comme étudiant inscrit au Conservatoire. Pianiste habile, il ne se produit pas en public comme exécutant professionnel. Il compose de la musique, mais essentiellement des opéras comiques et de la musique instrumentale, et rien de toute sa production ne prendra place au répertoire de façon permanente.

Comme Pougin le souligne, la véritable passion musicale de Malherbe était de collectionner les autographes et manuscrits, goût qu’il développe dès sa jeunesse et qu’il est à même de satisfaire grâce à la fortune dont il hérite (sans doute du commerce prospère que son père avait géré; on ne sait au juste dans quelle branche). Elle lui permet de constituer une collection d’autographes musicaux et autres curiosités qui était célèbre en son temps (voir Le Ménestrel, 18 décembre 1898; 5 février 1905; 10 septembre 1910; 9 décembre 1911; 18 janvier 1913; et la notice nécrologique de Pougin). Cela suppose en outre que sa fortune privée était suffisamment importante pour lui permettre de vivre une vie de loisirs et s’adonner à ses goûts artistiques sans avoir la nécessité de gagner sa vie. Il est donc en mesure d’accepter la fonction d’archiviste de l’Opéra, d’abord comme adjoint de Charles Nuitter en 1896 avant de lui succéder en 1899 à part entière; comme le remarque Pougin, le poste était peu recherché, puisqu’il n’était pas rémunéré. En 1909 Malherbe est nommé en outre bibliothécaire de l’Opéra en remplacement d’Ernest Reyer (Le Ménestrel, 13 février 1909). Sur le plan personnel Malherbe laisse le souvenir d’un homme courtois et de bonne compagnie; toutes les mentions de lui dans Le Ménestrel sont élogieuses. On pourrait citer ici l’appréciation de Felix Weingartner, son collaborateur pour l’édition des œuvres de Berlioz (Felix Weingartner, Lebens Erinnerungen, tome II [1929], p. 120; traduction de Michel Austin):

Charles Malherbe n’était pas seulement un collaborateur de premier ordre, mais j’acquis de plus en lui un ami cher. Cet excellent homme mourut peu avant le début de la Guerre Mondiale [en fait en octobre 1911]. Il lui fut épargné de subir les expressions révoltantes de haine qui furent malheureusement dirigées non seulement contre la manière dont le peuple allemand était mené, mais contre ce peuple lui-même.

Grâce à sa courtoisie Malherbe noue de nombreux liens dans le monde musical de son temps. On peut juger de son caractère accommodant de ce fait: s’il prend part aux côtés d’Adolphe Boschot à une longue et acerbe polémique en 1906 contre Julien Tiersot, au sujet de la composition de la Marche au supplice de la Symphonie fantastique, il ne semble pas en tenir grief à Tiersot à la longue, et n’hésite pas à citer avec éloge la biographie de Berlioz par Tiersot dans une de ses notices pour les Concerts Colonne (8 mars 1908).

![]()

Comme Pougin le dit dans sa notice nécrologique, Malherbe était mieux connu comme écrivain que comme compositeur; il publia plusieurs livres sur des sujets musicaux, d’abord en collaboration avec Albert Soubies, plus tard tout seul. Il écrivit pour de nombreux journaux, entre autres Le Ménestrel à partir de 1886, où visiblement on l’appréciait. Il signa par exemple une série d’articles avec Albert Soubies entre 1889 et 1893 à propos de la deuxième Salle Favart, articles qui furent ensuite réunis dans un livre. Ses goûts en musique étaient variés et étendus; mais dans la notice de Pougin on remarquera un nom qui brille par son absence: celui de Berlioz. Et cela malgré les années de travail consacrées par Malherbe à une collaboration avec Felix Weingartner à l’édition par Breitkopf et Härtel des œuvres musicales de Berlioz, entreprise que Pougin ne cite même pas. L’omission est surprenante et soulève la question de l’attitude de Pougin envers Berlioz, qui fait aussi entrer en ligne de compte un autre ami de Malherbe, Adolphe Boschot (1871-1955), auteur d’une vaste biographie de Berlioz en 3 tomes qui a longtemps fait autorité en France.

Arthur Pougin avait collaboré au Ménestrel dès 1869, et son nom se rencontre fréquemment dans ce journal jusqu’à 1914 (date à laquelle sa publication est suspendue pour toute la durée de la première Guerre Mondiale). Comme critique et écrivain Pougin avait souvent l’occasion de se prononcer sur Berlioz et sa musique. À partir de 1885 il exerce un quasi-monopole des comptes-rendus des concerts du Conservatoire, avec lequel il est intimement lié. Le répertoire du Conservatoire est d’ordinaire peu aventureux, à l’encontre de celui des sociétés de concert de Pasdeloup, Colonne et Lamoureux, et les exécutions de Berlioz y sont plutôt clairsemées. On trouvera des extraits des comptes-rendus de ces concerts à la page Le Conservatoire et Berlioz: 1869-1914. Pougin rend compte aussi d’autres ouvrages de Berlioz donnés au théâtre: la Prise de Troie en 1899, la version mise en scène de la Damnation de Faust en 1903 et 1910, et Benvenuto Cellini en 1913. Un extrait du compte-rendu de ce dernier opéra résume son appréciation de Berlioz:

Je ne saurais, je crois, passer pour un contempteur de Berlioz, car ma longue carrière de critique serait là pour attester ma profonde admiration pour le génie de ce maître si puissant, si vigoureux en même temps que si inégal. Mais je me réserve le droit de choisir dans son œuvre, de ne pas admirer tout en bloc, et de ne pas me prosterner béatement devant tel ou tel de ses ouvrages uniquement parce qu’il porte son nom.

En effet, Pougin apprécie quelques-unes des œuvres de Berlioz exécutées au Conservatoire, notammernt Roméo et Juliette (Le Ménestrel, 3 février 1889) et surtout son œuvre favorite de Berlioz, l’Enfance du Christ, qu’il considère le chef-d’œuvre de son auteur (Le Ménestrel, 25 décembre 1909; 28 décembre 1912). Il salue de nombreuses belles pages de la Prise de Troie (en 1899), tout en critiquant le manque de mouvement dramatique de l’ouvrage privé des actes suivants; il accueille mais avec quelque réserve la version mise en scène de la Damnation de Faust (en 1903 et 1910), mais n’est pas convaincu par Benvenuto Cellini et refuse de considérer l’ouvrage un chef-d’œuvre méconnu (en 1913). Berlioz n’est pas un compositeur avec lequel il sympathise d’instinct. On peut juger de ses préférences d’après son livre de 1911, Musiciens du XIXe siècle, et les noms qui y figurent: Auber, Rossini, Donizetti, Ambroise Thomas, Verdi, Gounod, Victor Massé, Ernest Reyer, et Léo Delibes. Wagner y brille par son absence: Pougin ne cachait pas son aversion pour le compositeur allemand, et sa rupture avec son ancien ami Lamoureux avait pour cause la campagne wagnérienne de ce dernier, que Pougin considérait ‘un outrage sanglant’ fait à la France (notice nécrologique sur Lamoureux, Le Ménestrel, 24 décembre 1899). A titre de comparaison, plusieurs des premiers défenseurs de Berlioz à l’époque, Ernest Reyer, Adolphe Jullien, et Julien Tiersot, n’éprouvaient aucune difficulté à admirer à la fois Wagner et Berlioz.

L’absence du nom de Berlioz du livre de Pougin de 1911 est tout aussi frappante. Il convient de citer ici les comptes-rendus par Pougin des deux premiers tomes de la biographie de Berlioz en trois volumes par Adolphe Boschot (1871-1955), parue pour la première fois en 1906, 1908 et 1912. Dans Le Ménestrel du 11 février 1906 Pougin accueille le premier volume: ce livre, s’appuyant sur des recherches approfondies, va enfin mettre Berlioz à nu et le révéler avec toutes ses faiblesses, et quand l’entreprise de Boschot sera achevée, les lecteurs auront à leur disposition ‘une photographie sans retouche, c’est-à-dire ressemblante et sans flatterie’. Quelques mois plus tard (Le Ménestrel, 16 septembre 1906), Pougin signale dans le même esprit un article de Malherbe sur une esquisse autobiographique de Berlioz de 1832 (sur lequel on lira P.-R. Serna sur ce site); il ne cache pas sa satisfaction de voir, selon lui, s’effriter ‘la légende du martyre, que Berlioz a su créer et entretenir avec tant de soin à son profit’. Deux ans plus tard, en 1908, paraît le tome II de Boschot. Dans son compte-rendu Pougin a maintenant perdu patience: tout en saluant le travail de documentation accompli par le biographe, il en a maintenant assez de Berlioz et de tout le bruit qu’on fait autour de lui... (Le Ménestrel, 6 juin 1908).

Ces sentiments reflètent non seulement les préférences de Pougin, mais sont aussi l’indice d’un état d’esprit équivoque envers Berlioz qu’on rencontre dans certains cercles musicaux en France à cette époque et plus tard (voir là-dessus P.-R. Serna sur ce site). La biographe en trois volumes de Boschot en est un exemple; Boschot admirait Berlioz, à sa manière, et entreprit de vastes recherches pour documenter la carrière du compositeur dans les plus infimes détails. Mais il le fit dans une intention qui soulève des doutes dans l’esprit du lecteur.

Il y a d’emblée une contradiction flagrante dans la démarche de Boschot. Il affirme que son ouvrage est ‘objectif’ et se fonde sur une quantité de documents et de recherches approfondies. Mais le ton de sa narration est hautement subjectif: il suppose qu’il peut à tout moment lire le fond de la pensée de Berlioz, s’identifier à son sujet et s’en faire l’interprète pour ses lecteurs. Son style est artificiel et se veut très ‘littéraire’, et pourrait paraître presque prétentieux à certains lecteurs. De plus, Boschot est parmi ceux qui supposent au départ que les Mémoires de Berlioz relèvent en partie de la fiction et ont pour but de dérouter le lecteur; le rôle du biographe est donc de démasquer l’auteur et de mettre à nu ses erreurs et déformations (Boschot suit ici la démarche exactement inverse de Julien Tiersot, qui suppose au contraire que les Mémoires de Berlioz sont fondamentalement véridiques). Boschot se permet de traiter Berlioz de haut, et prend un plaisir évident à marquer des points contre lui et exposer ses erreurs et défauts. L’image du compositeur qui en ressort est celle d’un homme faible, velléitaire, voire même fourbe, et le lecteur en est dérouté. On conçoit mal comment ce personnage peu sympathique a pu accomplir ce qu’il a fait et créér tant de chefs-d’œuvre, ouvrages que Boschot manifestement admire.

Le ton de censeur adopté par Boschot fut relevé en son temps et plus tard par certains, tels Adolphe Jullien (voir ses comptes-rendus des trois tomes de Boschot de 1906, 1908 et 1913, et de la version abrégée de 1920), et Tom Wotton dans son livre de 1935 (voir ‘Boschot’ dans l’Index de cet ouvrage). Wotton à son tour influença Jacques Barzun, qui consacre un chapitre critique à l’ouvrage de Boschot dans son étude sur Berlioz (tome II, pp. 312-20). Mais Boschot fut favorablement accueilli par d’autres, parmi eux Pougin et Charles Malherbe lui-même, qui en fait l’éloge (voir par exemple sa notice pour les Concerts Colonne du 8 mars 1908, où il qualifie le deuxième tome de Boschot de ‘livre remarquable’). Boschot de son côté renvoie souvent en termes positifs à Malherbe, son aîné de presque vingt ans, qu’il qualifie de collaborateur et guide (Le Ménestrel, 27 mai 1906). Il suffit de citer la première édition de La Jeunesse d’un Romantique (1906), p. 516:

M. Charles Malherbe pourrait, en quelque sorte, revendiquer une grosse part de mon travail. Je le reconnais avec joie. — Par l’édition critique des œuvres de Berlioz, qu’il dirige avec M. Weingartner; par les innombrables manuscrits de tout genre qui sont en sa possession, — et la plupart inédits; par son érudition et sa complaisance inlassable, par son amitié même, M. Malherbe a fait, pour cette Histoire d’un Romantique, tout le possible.

Entre Boschot et Malherbe, on peut se demander lequel des deux a plus influencé l’autre, et on est tenté de dire: Avec de pareils amis, on peut bien se passer d’ennemis.

Le Musée Hector-Berlioz à La Côte-Saint-André possède une collection très importante des programmes des Concerts Colonne de cette époque qui comportaient de la musique de Berlioz; ces programmes ont fourni la matière des remarques qui suivent.

Au départ, les programmes qu’on distribuait aux Concerts Colonne consistaient simplement en une liste des morceaux exécutés et le nom des artistes (voir par exemple les illustrations des concerts du 17 novembre 1878 et du 23 février 1879). Par la suite s’y ajouteront des annonces publicitaires, qui peu à peu se mettent à envahir les programmes, mais les informations sur les œuvres exécutées deviennent aussi plus développées (par exemple on reproduit les paroles des œuvres vocales; ainsi le programme du concert du 22 décembre 1895 donne le livret complet de l’Enfance du Christ). Les informations plus détaillées sur les œuvres au programme semblent commencer vers 1894.

Nous n’avons pu fixer exactement quand Malherbe s’est mis à écrire des notices pour les Concerts Colonne, mais c’était probablement vers le milieu des années 1890. Il faut préciser que les notices de Malherbe concernaient tous les ouvrages exécutés chez Colonne, et non seulement ceux de Berlioz, mais celles écrites pour Berlioz nous intéressent bien entendu plus particulièrement ici. Un événement marquant fut l’exécution de la Damnation de Faust le 6 décembre 1896 pour célébrer le 50ème anniversaire de la première de l’ouvrage: à cette occasion on imprime un programme spécial avec des illustrations et des notes développées de la plume de Charles Malherbe (Le Ménestrel, 6 décembre 1896). Désormais Malherbe est intimement lié aux Concerts Colonne, et devient d’ailleurs proche de Colonne lui-même (il est parmi ceux qui assistent aux funérailles de Colonne en 1911, quelques mois avant sa propre mort; cf. Le Ménestrel, 1er avril 1911). Les notices de Malherbe sur Berlioz et autres compositeurs pouvaient être fort développées: elles traitaient de la genèse de l’œuvre en question, donnaient un aperçu sur sa première exécution et sa réception, avec analyse et commentaire sur chaque œuvre. En général, les notices de Malherbe pour les Concerts Colonne étaient plus développées que celles fournies par la société de concerts rivale de Lamoureux. En ce qui concerne Berlioz, Malherbe citait souvent les écrits du compositeur, y compris ses lettres, dont il possédait une collection importante. Le programme pour la 100ème exécution de la Damnation de Faust le 11 décembre 1898 comprenait une notice de plus de 9 pages avec plusieurs illustrations. Les notices de Malherbe acquirent un certain renom et étaient parfois citées dans la presse parisienne (voir par exemple Le Ménestrel, 3 novembre 1901; 8 décembre 1901; 18 septembre 1904, p. 299). Quelques années après la mort de Malherbe, Tom S. Wotton évoque au passage dans un article de 1915 que Malherbe ‘s’était ... signalé par des analyses méritoires dans des programmes de concerts’.

Il ne peut être question de reproduire même un choix de ces notices intégralement; on trouvera quelques extraits de plusieurs notices ci-dessous, qui illustrent l’attitude de Malherbe envers Berlioz: attitude tant soit peu équivoque, tout comme celle de Boschot et de Pougin. Malherbe a pour de nombreuses œuvres de Berlioz une admiration sincère, et peut à l’occasion prendre fait et cause pour le compositeur quand il estime qu’il n’est pas apprécié å sa juste valeur; mais en même temps il a du mal à partager entièrement l’esprit de Berlioz et à pénétrer son univers.

Voir par exemple son appréciation de Berlioz dans la notice du 6 décembre 1903: pour lui Berlioz ‘apparaît dans l’histoire musicale de ce temps comme une figure un peu étrange, mais digne d’attention, comme un génie incomplet, mais créateur en son genre’ (on remarquera au passage que le paragraphe d’où est tirée cette citation reproduit mot pour mot le premier paragraphe de la Préface au tome I de l’édition Breitkopf et Härtel). Voir aussi son appréciation un peu équivoque de la Symphonie fantastique (concert du 20 mars 1898) et surtout celle de Roméo et Juliette (concert du 29 janvier 1899). Par contre, avec la Damnation de Faust, l’ouvrage de Berlioz de loin le plus populaire en France à la fin du 19ème et au début du 20ème siècles, Malherbe n’a aucune réserve à faire (concert du 11 décembre 1898): personne ne remet en question les mérites de l’œuvre. Et c’est à la louange de Malherbe de s’être prononcé contre l’idée qui se répandait à l’époque de transporter l’ouvrage à la scène: si Berlioz l’avait voulu, il aurait écrit son ouvrage différemment. Malherbe conclut: ‘Qu’on ne se mette donc plus en peine de beaux décors, de costumes exacts, de jeux de scène ingénieux ; qu’on n’ajoute rien à l’œuvre sous prétexte d’en augmenter l’effet ; qu’on lui laisse le cadre du concert en vue duquel elle a été conçue : c’est honorer les morts que d’exaucer leurs vœux !’ C’est également à la louange de Malherbe d’avoir réclamé la représentation intégrale des Troyens à l’Opéra, mais en deux soirées (concert du 22 octobre 1905): ‘Un jour viendra, souhaitons-le proche, où toutes choses reprendront leur place normale. [...] l’Opéra prendra pour lui les Troyens, qui, joués en deux soirées, formeront une grandiose « bilogie ». Ce jour-là, sera celui de la réhabilitation véritable. On vengera la mémoire de Berlioz des dédains que, vivant, il connut ; son nom brillera au théâtre, comme au concert. L’admiration des foules saluera le compositeur dramatique, et, par le succès définitif, ne fera que rendre un juste hommage à son génie’.

Autre caractéristique de Malherbe qui ressort de ses notices: son patriotisme français, qui se manifeste de plusieurs façons. Dans une de ses notices il fait observer ‘que la France peut victorieusement opposer, dans le domaine de la symphonie, les noms de Saint-Saëns et de César Franck à ceux de Brahms et de Bruckner, c’est-à-dire aux deux symphonistes les plus remarquables d’outre-Rhin dans la seconde moitié du XIXe siècle’ (Le Ménestrel, 8 décembre 1901). Dans une notice du 29 novembre 1903 il s’en prend au compositeur russe Balakirev pour avoir affirmé dans une lettre de janvier 1900 que Berlioz était le ‘seul auteur de génie’ [de la France], affirmation qu’il juge ‘dédaigneuse pour notre art national’ (concert du 29 novembre 1903). La grande collection d’autographes et de manuscrits de musiciens qu’il rassemble pendant sa vie est destinée dans son esprit à la France, et ne doit pas être dispersée après lui (voir la notice nécrologique par Pougin). Une notice du 8 mars 1908 en donne un exemple concret: à propos du manuscrit autographe des Tristia, qui était entre les mains d’un collectionneur russe, Malherbe raconte avoir ‘eu la bonne fortune de le faire revenir pour en assurer la possession définitive à la patrie du maître, à la France qui n’est plus, comme il l’écrivait, « au point de vue musical, un pays de crétins et de gredins », car elle sait désormais rendre justice à son génie’.

Ces sentiments patriotiques, il faut le souligner, n’étaient pas uniquement ceux de Malherbe, ni même de la France seule; ils reflètent plutôt le fort nationalisme des pays européens à la fin du 19ème et au début du 20ème siècles. D’autres musiciens français partagaient les mêmes sentiments, comme Pougin (voir ci-dessus sa réaction au wagnérisme de Lamoureux) et Octave Fouque, qui tient à affirmer que Berlioz est ‘Français et bien Français’. À l’étranger on peut citer le cas de Tom Wotton et sa fierté de pouvoir revendiquer Berlioz comme étant ‘de tous les compositeurs, celui qui fut, pour ainsi dire, le plus Anglais’, et de même les musiciens allemands étaient heureux de considérer Berlioz ‘comme citoyen d’honneur de l’Allemagne musicale’ (voir ci-dessous le prospectus de Breitkopf et Härtel pour le lancement de leur édition de Berlioz).

Ce que Berlioz aurait pensé de tout cela est une autre question. Sa pensée musicale n’était pas confinée par les frontières nationales, et quand quelques critiques allemands lui reprochaient de s’être écarté de Goethe dans son interprétation de la légende de Faust, comme si elle appartenait de droit à l’Allemagne, il les écrase de son dédain: ‘Patriotisme ! Fétichisme ! Crétinisme !’ (Mémoires, chapitre 54).

![]()

Dans une de ses notices (concert du 29 novembre 1903) Malherbe fait allusion à l’édition Breitkopf et Härtel des œuvres musicales de Berlioz: ‘L’Allemagne rend en ce moment à la mémoire de Berlioz un hommage d’une espèce particulière et rare : elle publie chez Breitkopf et Härtel, à Leipzig, la première édition de ses œuvres complètes, travail pour la révision duquel j’ai l’honneur de collaborer avec M. Weingartner, l’éminent compositeur et chef d’orchestre’.

Le travail de Malherbe sur cette édition, qui durera plusieurs années, constitue son apport le plus important à la propagation de l’œuvre de Berlioz, et malgré ses défauts il mérite qu’on s’y attarde.

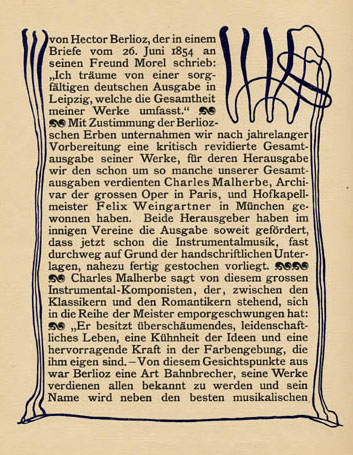

L’idée d’une édition complète de ses œuvres musicales remonte à Berlioz lui-même: on le sait d’après plusieurs lettres de 1854 et 1855; les textes en question sont rassemblés dans la page principale Berlioz: Pionniers et Partisans à laquelle on renverra le lecteur. La première lettre à évoquer le projet, adressée à Auguste Morel et datée du 26 juin 1854 (CG no. 1771), est citée dans le prospectus publié en janvier 1900 par Breitkopf et Härtel pour annoncer la nouvelle édition, ainsi que dans la Préface au premier tome de cette édition (p. 9). Mais les deux citations omettent le nom de l’éditeur Kistner que Berlioz avait en tête au départ pour la publication, et non celui de Breitkopf et Härtel: la lettre de Berlioz en devient ainsi une réclame anticipée pour l’édition Breitkopf. L’autographe de cette lettre faisait alors partie de la collection Malherbe, et il est donc fort possible que c’est Malherbe lui-même qui suggéra aux éditeurs de citer ce texte (Malherbe est sans doute aussi responsable pour l’omission du nom de l’éditeur Kistner, même si la Préface de l’édition n’est pas signée).

Le lancement du projet d’une édition complète des œuvres de Berlioz à ce moment précis résulte d’un concours de circonstances favorables. Il y avait d’une part l’approche du centenaire de la naissance du compositeur le 11 décembre 1903, qui avait été lui-même précédé par plus de vingt ans d’un regain d’intérêt pour la musique du compositeur en France, en Allemagne et ailleurs (voir par exemple les pages sur le Renouveau à Paris, Jules Pasdeloup, Édouard Colonne, Hans von Bülow et Felix Mottl). Il y avait ensuite la question essentielle des droits de reproduction en France, où la plupart des œuvres de Berlioz (à l’exception de ses trois opéras) avait été publiées du vivant du compositeur: selon la législation française, les droits de reproduction s’étendaient pendant 50 ans après la mort de l’auteur (soit jusqu’à 1919), et il en était de même dans plusieurs autres pays. Mais en Allemagne (et aussi en Grande-Bretagne) ces droits étaient limités à 30 ans, et les œuvres de Berlioz tombaient dans le domaine public après 1899: il était donc possible à un éditeur allemand de tirer parti de la différence entre les deux législations (voir Le Ménestrel, 7 janvier 1900; 15 janvier 1905). En Allemagne et dans les autres pays avec la même législation (ainsi que la Grande-Bretagne) l’action était parfaitement légale, mais la conséquence en était aussi qu’une édition publiée en Allemagne ne pouvait être vendue en France, et les éditeurs français prirent naturellement des mesures pour protéger leurs intérêts (Le Ménestrel, 8 avril 1906). En l’occurrence des exemplaires de l’édition allemande circulèrent en France, et des œuvres publiées pour la première fois par l’éditeur allemand furent exécutées en France (par exemple l’ouverture de Rob Roy à Paris en février 1901; Le Ménestrel, 3 mars 1901).

Selon le prospectus publié par Breitkopf et Härtel en janvier 1900, le projet était en préparation depuis plusieurs années; la rapidité de la publication — vingt volumes parurent entre 1900 et 1907 — le laisse d’ailleurs supposer. Un passage des Souvenirs de Weingartner donne quelques précisions sur les débuts du projet (Felix Weingartner, Lebens Erinnerungen, tome II [1929], p. 82–3; traduction de Michel Austin):

Ce morceau [Das Gefilde der Seligen, morceau pour orchestre de Weingartner] fut exécuté au festival de la Société de Musique Allemande à Mannheim, où entretemps Reznicek travaillait comme chef d’orchestre principal suivant mon conseil. Cet ouvrage fut publié aussi par Breitkopf et Härtel, avec qui je conclus maintenant un accord général sur la publication de mes œuvres. À l’occasion de ce festival on jeta les fondements d’une importante entreprise. Breitkopf et moi prirent la décision de publier une édition complète de toutes les œuvres d’Hector Berlioz, qui n’étaient disponibles que dans les premières éditions françaises et qui dans certains cas étaient encore inédites. Charles Malherbe, archiviste de l’Opéra de Paris, fut invité à collaborer et accepta. Le travail pouvait ainsi commencer sans retard.

Suivant Le Ménestrel (23 mai 1897, p. 166) le festival de musique à Mannheim eut lieu entre le 27 mai et le 1er juin 1897, ce qui fixe le commencement du projet au début de l’été de 1897. Il ressort aussi du témoignage de Weingartner que le projet fut d’abord ébauché en Allemagne entre Weingartner lui-même et les éditeurs Breitkopf et Härtel; mais il n’est pas établi qui de Weingartner et des éditeurs prit l’initiative au départ. Malherbe fut ensuite invité à collaborer et après son acceptation le travail put avancer rapidement.

Du point de vue des éditeurs, le choix de Weingartner et Malherbe comme co-rédacteurs s’imposait presque comme une évidence. Weingartner était déjà un des premiers chefs d’orchestre de l’Allemagne; il était partisan de Berlioz, avait soutenu le projet de Breitkopf, et avait déjà des relations avec la firme. Malherbe était également connu des éditeurs; il avait collaboré auparavant avec eux pour leur édition complète de Rameau. Il était aussi reconnu comme le possesseur d’une grande collection de manuscrits et d’autographes musicaux (entre autres manuscrits de Berlioz il possédait les partitions autographes de la Symphonie fantastique, la Symphonie funèbre et triomphale, et Tristia; cf. Le Ménestrel, 28 août 1904, p. 275 [Tiersot, Berlioziana]). Établi à Paris il avait facilement accès aux autres partitions autographes de Berlioz qui se trouvaient alors au Conservatoire (cf. Le Ménestrel, 3 mars 1901; 15 novembre 1903), ainsi qu’aux éditions françaises originales de ses œuvres. (Remarquons au passage que, malgré son patriotisme qu’il affichait volontiers, Malherbe ne semblait pas voir de difficulté à collaborer à une édition d’un compositeur français par une firme allemande, qui profitait de la différence de législation entre les deux pays.)

Le choix de Malherbe a paru par la suite regrettable à certains (notamment Tom S. Wotton; voir ci-dessus). Du côté français il y avait un autre candidat possible pour collaborer au projet Breitkopf: Julien Tiersot, et on est tenté de s’interroger sur ce qu’aurait pu être une édition menée sous sa direction. Mais dans les années 1890 la majorité des publications de Tiersot sur Berlioz était encore à venir: ce n’est qu’en 1904 que paraît son livre sur Berlioz, la même année que le premier tome de la correspondance de Berlioz, et c’est également en 1904 que commence la longue série d’études de détail parues dans Le Ménestrel sous le titre de Berlioziana. Du point de vue de Tiersot, le centenaire de Berlioz arrivait quelques années trop tôt.

Quant à la répartition du travail entre les deux rédacteurs, aucun éclaircissement n’est fourni ni par les éditeurs ni par les co-rédacteurs: ils laissent tous entendre que les deux rédacteurs participaient également à l’entreprise. Toutes les préfaces à chaque tome de l’édition sont signées par les deux hommes. Il ne semble y avoir aucun témoignage précis sur la manière dont la collaboration a été poursuivie dans la pratique, étant donné que la plupart du temps les deux hommes habitaient deux pays différents. Ont-ils tous les deux participé à la correction des épreuves? Comment restaient-ils en contact régulier pour suivre les progrès de leur travail? Parmi les lettres adressées à Malherbe qui sont maintenant conservées à la Bibliothèque nationale de France, il ne semble y avoir aucune lettre de Weingartner à Malherbe, mais ils ont dû correspondre de temps en temps, et dans ses Souvenirs Weingartner présente Malherbe comme un ami personnel.

Il est généralement admis depuis Tiersot (dans sa publication de 1930 de la lettre de Balakirev à Malherbe), que la majeure partie du travail a été accomplie par Malherbe à Paris plutôt que par Weingartner en Allemagne (Wotton est explicite là-dessus dans son livre de 1935, et est suivi par Barzun, tome pp. 336-58 [pp. 358-81 de la 3ème ed.]). L’unique exception est Wotton lui-même dans son article du Musical Times de 1915, où il présente Weingartner comme la personnalité dominante dans la collaboration: point de vue excentrique que Wotton abandonnera par la suite. Il est fort possible qu’entre les deux partenaires Malherbe ait été l’élément actif. Les préfaces en français de chaque tome ne sentent pas la traduction (à l’encontre des versions anglaises, fort médiocres), ce qui laisse supposer qu’elles ont été rédigées par Malherbe lui-même. Il n’en reste pas moins que les deux rédacteurs présentent leur collaboration comme ayant été réelle, et pour affirmer le contraire il faut faire appel à des considérations pratiques générales et à la vraisemblance, plutôt qu’à des preuves directes.

L’édition Breitkopf parut rapidement entre 1900 et 1907, et avait de réels mérites. La qualité de l’impression était de premier ordre et la police adoptée agréable à l’œil; le prix était plus modique que celui demandé par les éditeurs français. Berlioz lui-même avait relevé la différence: les éditions françaises coûtaient cher, et il n’en tirait que peu de profits (cf. CG no. 1901); c’était une des raisons pour lui de vouloir publier une édition complète en Allemagne. Dans leur prospectus publicitaire les éditeurs soulignaient que leur édition se vendait à bon marché. Et pour finir la nouvelle édition rendait disponible pour la première fois plusieurs œuvres encore inédites: le Resurrexit, la Scène Héroïque, les cantates du Prix de Rome Herminie et Cléopâtre et la fugue écrite pour le concours de 1829, les versions pour orchestre d’Hélène et du Chasseur danois, l’ouverture de Rob Roy, le Quartetto et coro dei maggi, Zaïde, le Chant des chemins de fer, Nessun maggiore, et, le plus important de tous, la grande partition de l’opéra Béatrice et Bénédict. À en juger par plusieurs articles du Ménestrel au cours des années suivantes, la réaction en France fut positive, même si la nouvelle édition n’était pas censée être disponible dans le pays! (voir Le Ménestrel, 7 janvier 1900, 3 mars 1901, 15 janvier 1905, 18 mars 1906).

L’édition Breitkopf avait été annoncée comme devant être complète, mais en l’occurrence elle resta inachevée; les lacunes les plus importantes étaient les deux opéras Benvenuto Cellini et Les Troyens. D’après Wotton (chapitre 7 p. 147) Malherbe travaillait à une édition de Cellini au moment de sa mort, mais après lui rien ne se passa. Quelqu’ait été son rôle auparavant dans l’édition, Weingarnter n’y prit aucune part par la suite, et quelques années plus tard le début de la première guerre mondiale mit un point final à tout projet de ce genre. Mais outre son état inachevé l’édition Breitkopf souffrait de nombreux défauts (voir là-dessus plus amplement la page sur Tom S. Wotton et le chapitre 8 de son livre).

Un point de départ commode est fourni par une lettre écrite en janvier 1900 par le compositeur russe Mili Balakirev, un admirateur de Berlioz qui avait aidé le compositeur au cours de son dernier voyage en Russie en 1867-1868. La lettre est en réponse à une de Charles Malherbe, qui avait besoin du concours du compositeur russe pour la publication du Te Deum (cf. Le Ménestrel, 15 janvier 1905): parmi les œuvres plus importantes de Berlioz c’était la seule partition autographe qui ne se trouvait pas à Paris, puisque Berlioz en avait fait don aux Russes en 1862 (CG nos. 2650, 2676, 2676bis). Dans sa lettre Balakirev s’étend longuement sur le projet Breitkopf dans son ensemble et l’esprit dans lequel il est entrepris par les éditeurs, avec l’assentiment des rédacteurs: certains instruments utilisés par Berlioz sont déclarés désuets et remplacés sans façon par de nouveaux. Balakirev presse Malherbe instamment de conserver l’instrumentation des originaux, et fait appel à sa qualité de Français pour qu’il témoigne son respect pour ‘le seul auteur de génie’ de la France.

Malherbe fait allusion à cette lettre dans une de ses notices (concert du 29 novembre 1903) où il prend Balakirev à partie pour avoir appelé Berlioz ‘le seul auteur de génie’ de la France, mais il ne souffle mot du reste de la lettre. Dans la préface de l’édition Breitkopf du Te Deum, Balakirev est remercié pour son rôle dans la révision de la partition (p. 191), mais rien n’est dit de sa lettre de 1900. Le texte complet de la lettre (qui se trouve maintenant à la Bibliothèque nationale de France), n’est publié que des années plus tard, par Julien Tiersot dans la Rivista musicale italiana de 1930; il y a une citation partielle de la lettre (en traduction anglaise) dans Wotton, Hector Berlioz (chapitre 8 p. 182). Le texte complet est reproduit dans l’original ci-dessous.

En l’occurrence Malherbe et Weingartner passent outre à l’avertissement de Balakirev, qui posait cependant une question de principe fondamentale. Les éditeurs voulaient une édition qui soit ‘pratique’, c’est-à-dire susceptible d’être exécutée par les orchestres de l’époque, et la fidélité aux intentions du compositeur et à l’exactitude historique passaient au second plan. Les rédacteurs n’y voyaient pas d’objection, et l’appel par Balakirev au patriotisme de Malherbe ne fut cette fois pas écouté. D’où une série de défauts dans l’édition. On substitue à des instruments considérés ‘désuets’ des instruments nouveaux (par exemple, ophicléides remplacés par des tubas), les noms des instruments sont changés de français en italien (par exemple, flauti et oboi au lieu de flûtes et hautbois), les mouvements et autres indications changés de même de français en italien (piu lento pour plus lent etc.). Encore plus inquiétant est le ton de condescendance souvent adopté envers Berlioz dans l’ensemble de l’édition.

Un exemple: Berlioz précise souvent dans ses partitions le nombre minimum d’exécutants (instrumentistes et chanteurs) qu’il jugeait nécessaire pour la bonne exécution de ses œuvres. Ainsi pour ses trois premières symphonies il précise pour les cordes les chiffres de 15-15-10-11-9 (12 violoncelles pour Harold en Italie); les rédacteurs suppriment ces chiffres dans les partitions et ne les mentionnent que dans les commentaires à chaque œuvre, dans l’idée qu’ils seraient ‘plus dangereux qu’utiles’ et pourraient ‘décourager d’avance la bonne volonté des chefs’. Ils ajoutent qu’il suffit de prévenir les chefs ‘que leur personnel ne sera jamais trop considérable; plus les exécutants seront nombreux, plus les secrets désirs du Maître seront exaucés’ (Avertissement au tome I, pp. 12-13). On doit ici faire remarquer que les deux grandes sociétés de concert de l’époque à Paris étaient plus grandes que les orchestres envisagés par Berlioz: le chiffre des cordes de l’orchestre Colonne était de 20-16-12-12-12, et celui de l’orchestre Lamoureux de 20-20-12-14-12. L’observation ironique sur les ‘exécutions gigantesques’ dont Berlioz rêvait est ici parfaitement gratuite. Remarquons aussi que la Préface au tome I donne un résumé rudimentaire et inexact de la vie et de l’œuvre du compositeur (tome I, pp. 5-9). Elle ne donne qu’une idée vague de l’évolution de sa carrière et de son œuvre, lui attribue des goûts littéraires et musicaux ‘excentriques’ (p. 8), oublie de citer À Travers chants parmi ses travaux littéraires (p. 7), place à tort la composition de Béatrice et Bénédict avant celle des Troyens, et date la représentation des Troyens à Carthage à novembre 1864 (au lieu de 1863). D’emblée la confiance du lecteur est ébranlée. Les commentaires à chaque œuvre ne donnent aucun renseignement sur l’histoire de l’ouvrage en question, sa genèse, son exécution et sa publication: lacune d’autant plus surprenante, que c’est précisément ce genre d’informations que Malherbe fournissait régulièrement dans ses notices pour les Concerts Colonne.

À la décharge des éditeurs et des rédacteurs on pourrait avancer qu’à cette époque la fidélité à la lettre des originaux n’était pas une qualité prisée autant qu’elle le sera par la suite. Par exemple, Wagner était prêt à modifier l’instrumentation des symphonies de Beethoven dans l’intention, selon lui, d’en faire mieux ressortir leur véritable sens. Weingartner, qui prêchait cependant le respect pour les œuvres des maîtres, était prêt lui-même à suivre Wagner dans cette voie, bien qu’avec beaucoup plus de retenue, et rédigea là-dessus un ouvrage détaillé, Sur l’exécution des symphonies de Beethoven (Ratschläge für Aufführungen der Symphonien Beethovens, première édition 1906, 2ème éd. 1916, 3ème éd.1928). Pendant sa direction à l’Opéra de Vienne il était prêt à faire des coupures aux opéras de Wagner, ce qui scandalisait Felix Mottl. Felix Mottl de son côté modifia l’instrumentation de plusieurs ouvrages, dont Le Barbier de Baghdad de Peter Cornelius.

L’ensemble de l’édition Breitkopf trahit la hâte et un certain laisser-aller. Les éditeurs voulaient faire vite, et vantent la rapidité de leur publication (voir le prospectus publié pour lancer la série); effectivement 20 volumes parurent entre 1900 et 1907. La responsabilité de l’édition était confiée à seulement deux éditeurs, sans autre contrôle externe, et de toute façon il y a doute sur le rôle exact joué par chacun des deux rédacteurs et l’étendue véritable de leur collaboration. Dans les circonstances la qualité de l’édition ne pouvait qu’en souffrir.

Une comparaison entre la New Berlioz Edition (NBE) et celle de Breitkopf et Härtel n’est forcément pas à l’avantage de cette dernière. Les normes en musicologie ont énormément évolué depuis un siècle, et l’importance qu’on attribue maintenant à l’authenticité et à la fidélité aux originaux est sans commune mesure avec ce qu’elle était alors. En ce qui concerne Berlioz l’érudition a beaucoup progressé, et les centenaires conjugués de 1969 et 2003 ont fait infiniment plus pour sa cause que celui de 1903. Tant pour la quantité que pour la qualité, les moyens d’information disponibles maintenant aux chercheurs et érudits se sont multipliés, par exemple en ce qui concerne la correspondance de Berlioz qui fournit tant de renseignements sur sa musique, source que les éditeurs de Breitkopf n’avaient pas cherché à exploiter. La NBE est le fruit du travail non pas de deux rédacteurs seulement qui devaient compter avec l’impatience d’éditeurs qui voulaient sans doute faire vite — on remarquera l’observation faite en passant par Malherbe qu’à l’époque de Berlioz ‘les éditeurs ne se pressaient jamais’ — mais de toute une équipe de pas moins de 14 musicologues sous la direction d’un rédacteur en chef, et elle prit presque quarante ans, de 1967 à 2006, pour être achevée.

Si on met côte-à-côte les Avant-propos des tomes de la NBE avec ceux de l’édition Breitkopf, l’indigence de ces derniers devient manifeste. Ceux de la NBE traitent en détail de la genèse des œuvres en question, leur première exécution et éventuellement les suivantes, leur publication, les effectifs instrumentaux et vocaux qu’elles nécessitent, puis en conclusion suivent des notes critiques détaillées sur les sources, manuscrites et imprimées, une liste de variantes et de corrections faites, divers appendices, et des illustrations des autographes et des premières éditions. Sauf en cas de découverte de nouvelles sources, les partitions fournies devraient être définitives.

Il y a en fait très peu de mentions de l’édition Breitkopf dans les nombreux tomes de la NBE. En règle générale, l’édition Breitkopf et Härtel n’est mentionnée (et sans plus de commentaire) quand elle était la première publication de l’œuvre en question, comme par exemple l’opéra Béatrice et Bénédict (NBE tome 3, p. XIV), l’ouverture de Rob Roy (NBE tome 20, p. XIX), la cantate le Chant des chemins de fer (NBE tome 12b, p. XVIII), la mélodie Zaïde (NBE tome 13, p. XXI), ou la version pour orchestre de la mélodie le Chasseur danois (NBE tome 13, p. XX). Autrement on trouve dans la NBE très peu de renvois précis à l’édition Breitkopf. Dans la NBE tome 7 (Lélio ou Le retour à la vie), le rédacteur (Peter Bloom) dit de la version Breitkopf: ‘[Cette publication] comprend un certain nombre de “perfectionnements” que l’on ne peut pas toujours distinguer des nuances de la main propre du compositeur’ (p. XXVI). Le seul commentaire plus détaillé se trouve dans la NBE tome 16 (la Symphonie fantastique); le rédacteur (Nicholas Temperley) attribue la version Breitkopf de cette œuvre à Charles Malherbe nommément, observe que la partition autographe de la symphonie faisait alors partie de la collection Malherbe, et ajoute (p. XXIII):

Cette édition servit naturellement de référence pour les exécutions ultérieures et les notes du programme. Quoique ce soit, par bien des côtés, une bonne partition de travail, elle souffre malheureusement d’une abondance d’additions et de changements dûs au réviseur, qui ne sont pas clairement distingués des indications du compositeur lui-même. On y remarque aussi fréquemment une mauvaise interprétation des intentions de Berlioz. Quelques-unes des versions rejetées par Berlioz et qui figurent encore sur le MS autographe sont incluses dans la Préface de l’édition Malherbe, mais, dans bien des cas, elles sont si pleines d’erreurs que leur emploi est peu utile.

Ces remarques pourraient malheureusement s’appliquer à l’édition Breitkopf et Härtel dans son ensemble.

![]()

Pour le détail des exécutions de Berlioz aux Concerts Colonne on se reportera aux tables dans la page sur Colonne.

Concert du 20/3/1898 (Symphonie fantastique)

[…] La Symphonie fantastique n’est peut-être pas l’œuvre la plus accomplie de son auteur, qui, ailleurs, a pu s’élever plus haut, noter des inspirations plus nobles, déployer plus d’ampleur ou de maîtrise ; mais, plus que toute autre, elle apparaît originale et vraiment personnelle. Elle est un premier pas hors des sentiers battus de l’art classique ; bien des hardiesses harmoniques, bien des procédés instrumentaux, qui ont étonné ou déplu même autrefois, nous sont devenus familiers aujourd’hui, mais c’est là qu’il en faut chercher l’origine. Elle s’impose ainsi à l’attention des curieux et à l’admiration de tous, car elle porte en plusieurs de ses pages la marque du génie.

Concert du 11/12/1898 (100e exécution de la Damnation de Faust)

[…] Aujourd’hui, non seulement l’œuvre ne rencontre plus de détracteurs, mais elle a conquis tous les suffrages ; elle n’est plus l’objet de l’admiration de quelques-uns, d’une école ou d’un groupe, elle est devenue populaire. C’est que Berlioz a mis là une part, et non la moindre, de son génie. Dans ce cadre qui plaisait à son romantisme inquiet et fiévreux, il a jeté les mélodies les plus diverses, tantôt douces et pénétrantes, tantôt larges et fortes, musique expressive et pittoresque, habilement contrastée, riche de sève intense et de couleur personnelle. […]

On a voulu transporter la Damnation de Faust à la scène, et plusieurs musicographes ont encore soutenu que cette pensée avait été celle du compositeur. L’opinion contraire semble préférable. Si Berlioz avait destiné son ouvrage au théâtre, il l’aurait traité ou aurait dû le traiter d’une manière différente, sous le double rapport de la poésie et de la musique. Le changer de cadre, c’est l’amoindrir, ou tout au moins le déformer, car bien des effets conçus en vue du concert se trouvent compromis par les nécessités d’une action dramatique. A cet égard, les mots spectateurs et auditeurs ne sont pas synonymes, et l’œil a d’autres exigences que l’oreille.

Or, voici [une reproduction de] la première page du manuscrit original de la Damnation de Faust, dont la partition complète forme quatre volumes reliés appartenant à la Bibliothèque du Conservatoire. Le compositeur a tracé sur ce titre de nombreuses indications qui s’expliquent d’elles-mêmes et que chacun peut, sans aide, commenter à sa guise. On y voit, par exemple, qu’il indique avec un soin minutieux, c’est-à-dire non sans fierté, les quelques scènes dont il a écrit les vers, mais on doit y remarquer surtout la dénomination qu’il donne à son œuvre : OPÉRA DE CONCERT !

Ce mot, primitivement tracé à l’encre, a été rayé et remplacé plus tard par celui de Légende, tracé au crayon. Ce n’est qu’après, longtemps après, en 1854, que, dans la partition gravée, la légende se vit enfin qualifier de « dramatique ».

Mais la pensée première de l’auteur n’était pas douteuse ; il avait suffit d’un mot pour la bien préciser ; on peut même s’étonner que nul historien n’ait encore relevé une indication aussi probante, et rappelé un terme aussi caractéristique : Opéra de concert. Qu’on ne se mette donc plus en peine de beaux décors, de costumes exacts, de jeux de scène ingénieux ; qu’on n’ajoute rien à l’œuvre sous prétexte d’en augmenter l’effet ; qu’on lui laisse le cadre du concert en vue duquel elle a été conçue : c’est honorer les morts que d’exaucer leurs vœux ! […]

Concert du 29/1/1899 (Roméo et Juliette)

[…] Les critiques, en étudiant la partition de Roméo et Juliette, n’ont jamais manqué d’en remarquer l’incohérence du plan musical et l’incertitude du caractère général, l’absence de parti-pris entre la symphonie et l’opéra, et surtout le rôle étrange des chœurs qui, tantôt expliquent l’action comme des récitants et tantôt s’y mêlent comme des acteurs. Berlioz dut sentir la vérité de quelques-unes de ces observations, car, lorsque parut la partition d’orchestre, en octobre 1859, vingt ans après la première audition (les éditeurs, alors, ne se pressaient jamais), il inséra en tête la notice suivante :

(suit la Préface de Berlioz)

Le plaidoyer est curieux ; mais tous les arguments sont loin d’y ressortir décisifs et convaincants. Au surplus, la cause est gagnée depuis longtemps, et la puissance de la mélodie a triomphé de la faiblesse des systèmes. Lorsqu’une belle et véritable impression d’art se réalise, qu’importe l’inobservance de certains principes ! le génie se fait un jeu d’échapper à la règle commune. […]

Telle se résume, en quelques pages, l’histoire de cette œuvre qui n’est pas dans son ensemble la plus accomplie de son auteur, mais dont certaines pages comptent parmi les plus géniales qu’il ait écrites. Toujours les fantaisies capricieuses de la Reine Mab amuseront l’oreille, et la scène d’amour étreindra le cœur d’une intense émotion. Là, vraiment, Berlioz a gravé l’un des sommets de son art et pénétré dans la région lumineuse où rayonne l’éternelle beauté.

Concert du 29/11/1903 (Symphonie fantastique, duo nocturne de Béatrice et Bénédict)

L’Allemagne rend en ce moment à la mémoire de Berlioz un hommage d’une espèce particulière et rare : elle publie chez Breitkopf et Härtel, à Leipzig, la première édition de ses œuvres complètes, travail pour la révision duquel j’ai l’honneur de collaborer avec M. Weingartner, l’éminent compositeur et chef d’orchestre. Or, à ce sujet, j’ai reçu naguère une lettre de l’un des doyens de la musique russe, l’illustre Balakirew ; il me parlait de Berlioz qu’il avait personnellement connu et il ajoutait : « C’est le plus grand musicien qu’ait produit la France, c’est même le seul ! » Une telle déclaration ne saurait manquer de nous paraître exagérée et même quelque peu dédaigneuse pour notre art national. Et pourtant elle résume l’opinion presque générale non seulement des Russes, mais encore des Allemands, pour qui Berlioz représente, et le fait est exact après tout, le plus sérieux effort de renouvellement et de marche en avant qu’un Français ait tenté dans la voie de la symphonie.

A la différence de ses contemporains, Berlioz, en effet, ne prend pas Haydn pour son modèle ; il ne procède même pas de Beethoven, dont il est pourtant l’admirateur convaincu. Aussi n’écrit-il point de symphonies proprement dites. Il pourrait presque passer pour le précurseur de Liszt, en ce sens que la Fantastique, Harold, Roméo semblent plutôt de vastes poèmes symphoniques en plusieurs parties ; ce sont les produits d’un art particulier et personnel, où la vivacié du coloris est plus en jeu que la pureté de la forme, où le programme s’impose, où le développement est, si l’on peut dire, presque plus littéraire que musical. En même temps il enrichit l’orchestre, et en tire des effets dont ses successeurs n’ont pas manqué de se souvenir, mais dont le mérite lui revient. Il personnifie le Romantisme dans cette revue rapide de la symphonie ; il remplit l’intervalle qui sépare l’ancienne école avec son joug tyrannique et l’école moderne avec sa libre indépendance ; il résume une époque et, par son génie, demeure entre les compositeurs français, sinon le seul, du moins l’un des plus grands. […]

(suit la notice sur la Symphonie fantastique, puis sur le duo nocturne)

Concert du 6/12/1903 (la Damnation de Faust)

[…] Entre tous les compositeurs qu’a produits la France au cours du XIXe siècle, Berlioz est sans contredit un des plus remarquables et un des plus importants. Par l’originalité de sa personne et de son œuvre, par les aventures de sa vie, par les difficultés d’une carrière où, s’il cueillit quelques roses à l’étranger, les épines ne lui furent guère épargnées dans sa patrie, par le caractère très spécial de ses ouvrages où se mêle à des aspirations classiques un tempérament si romantique, il apparaît dans l’histoire musicale de ce temps comme une figure un peu étrange, mais digne d’attention, comme un génie incomplet, mais créateur en son genre, sorte de précurseur des idées nouvelles, un maître en somme dont le nom reste glorieux. […]

Note: cet extrait reprend mot pour mot le premier paragraphe de la préface au tome I de l’édition Breitkopf des œuvres de Berlioz.

Concert du 22/10/1905 (les Troyens à Carthage, version de concert)

[…] C’est en Allemagne, vingt-sept ans plus tard, sur le théâtre de Carlsruhe, que les Troyens devaient reparaître, les 6 et 7 septembre 1890, sous la direction de Mottl, avec Mlles Reuss (Cassandre), Mailhac (Didon), et MM. Oberlander (Chorèbe et Énée) pour interprètes. De là, ils renvinrent en France, à l’Opéra-Comique, rappelés par Carvalho, qui, le 9 juin 1892, leur fit un accueil plus convenable que la première fois, en les mutilant un peu moins ; mais la valeur de Lafarge (Enée) et de Mlle Delna (Didon) ne put leur assurer plus de vingt-cinq soirées. Il n’y avait là qu’une tentative honorable, mais incomplète, et, si l’on peut dire, un essai de résurrection. Il manquait au tableau son véritable cadre, celui de l’Opéra, pour lequel il a été conçu, et qui convient seul à la grandeur du sujet, à la variété des effets de scène, à la puissance de l’orchestre. Bien réglé, conformément aux vues de l’auteur, bien présenté par un musicien aimant Berlioz et le comprenant, l’ouvrage peut et doit produire un effet considérable. Sans doute, il n’y faut pas chercher ce que l’on trouve en Wagner, ni surtout condamner l’un au nom de l’autre ; il ne faut ni les écouter de la même oreille, ni les juger du même esprit ; leur esthétique est différente, sinon contraire ; mais tous deux ont apporté une pierre à l’édifice musical. Or, les Troyens représentent dans l’œuvre du maître un effort considérable ; ils méritent de vivre par la noblesse du poème, la richesse de la mélodie, la couleur de l’instrumentation ; en maintes pages se reflète un pur rayon de la beauté classique.

Certes, l’avenir ne s’étonnera pas sans raison du peu de logique avec lequel les théâtres de nos jours ont constitué leur répertoire ; on a pu voir, à l’Opéra, l’Enlèvement au sérail et Paillasse ; à l’Opéra-Comique Alceste et Fervaal ; c’est le monde renversé, la confusion des genres, l’anarchie du goût. Mais un jour viendra, souhaitons-le proche, où toutes choses reprendront leur place normale. Alors, l’Opéra-Comique, fidèle à ses traditions, s’adjoindra Benvenuto Cellini, cet ouvrage de demi-caractère, plein de jeunesse et d’entrain ; Béatrice et Bénédict, cette comédie musicale, faite d’élégance et d’esprit ; l’Opéra prendra pour lui les Troyens, qui, joués en deux soirées, formeront une grandiose « bilogie ». Ce jour-là, sera celui de la réhabilitation véritable. On vengera la mémoire de Berlioz des dédains que, vivant, il connut ; son nom brillera au théâtre, comme au concert. L’admiration des foules saluera le compositeur dramatique, et, par le succès définitif, ne fera que rendre un juste hommage à son génie.

Concert du 8/3/1908 (Shakespeare et Berlioz: ouverture du Roi Lear, extraits de Roméo et Juliette, ouverture du La Tempête, duo nocturne de Béatrice et Bénédict, La Mort d’Ophélie, Marche funèbre pour la dernière scène d’Hamlet)

(Roméo et Juliette) […] Dans un livre remarquable qui vient de paraître [Adolphe Boschot, Un Romantique sous Louis-Philippe], ce morceau, et toute la partition, ont été étudiés, analysés, commentés avec ce sens aiguisé, cette pénétration intime, cette admiration sincère du Beau qu’ont les vrais poètes. M. Adolphe Boschot juge et loue superbement cette œuvre où Berlioz « avait tant mis de son génie et de son art, de son âme même, dans les voluptueuses strophes, dans la « sylphidique » Mab, dans la tristesse de Roméo, et surtout dans la scène d’amour sous la nuit sereine. La tendresse et la passion, la mélancolie et la douceur rêveuse, les larmes du désir et de l’amour — tous ces frissons de l’éternelle âme humaine, frissons de Berlioz même, — il venait d’en donner une des expressions les plus magnifiques et les plus exactes, à la fois pittoresque et intérieure, poétique et musicale. » Et l’auteur résume ainsi ses impressions sur ces pages : « Depuis soixante-dix ans qu’elles furent écrites, rien n’y a vieilli ; tout y reste resplendissant, et continue à y sourire dans une mystérieuse vie d’amour et de jeunesse. Pages sans doute immortelles… » […]

(Tristia) […] En dédiant Tristia au prince Eugène de Sayn-Wittgenstein, Berlioz lui offrit son manuscrit comme « souvenir reconnaissant et affectueux ». Le prince mourut ; l’autographe passa en Russie, et c’est de là que j’ai eu la bonne fortune de le faire revenir pour en assurer la possession définitive à la patrie du maître, à la France qui n’est plus, comme il l’écrivait, « au point de vue musical, un pays de crétins et de gredins », car elle sait désormais rendre justice à son génie.

![]()

Le Ménestrel 6/12/1896, p. 391: A l’occasion du cinquantenaire de la Damnation de Faust qu’on célèbre aujourd’hui dimanche au Châtelet, M. Edouard Colonne réserve une surprise artistique à ses auditeurs. Un programme spécial leur sera offert, contenant un portrait de Berlioz en 1845, le programme du 6 décembre 1846, la première page du manuscrit original, curieux fac-similé reproduit par la maison H. Raymond, et d’importantes notes bibliographiques dûes à la plume de M. Charles Malherbe.

Le Ménestrel 18/12/1898, p. 406: — Un marchand d’autographes de Vienne annonce la vente de deux manuscrits curieux de Richard Wagner. L’un contient en six pages la partie de premier violon de l’ouverture Polonia et l’autre, en trois pages, la partie de violoncelle de l’ouverture intitulée Columbus. Les parties autographes de ces deux œuvres de jeunesse de Wagner sont restées à Paris jusqu’après la guerre, mais furent depuis renvoyées à Bayreuth. Notre collaborateur Charles Malherbe possède dans sa fameuse collection les parties autographes du quatuor des deux ouvertures en question.

Le Ménestrel 7/1/1900, p. 5: Depuis le 1er janvier 1900 les œuvres de Berlioz sont tombées dans le domaine public en Allemagne, en Autriche et dans les pays de langue anglaise. La maison Breitkopf et Haertel a donc pu entreprendre une édition monumentale de l’œuvre de Berlioz et en a confié la rédaction à notre collaborateur et ami Charles Malherbe et au compositeur Félix Weingartner, le célèbre chef d’orchestre de l’Opéra de Munich. Aux paroles françaises seront ajoutées des traductions en allemand et en anglais.

Le Ménestrel 3/3/1901, p. 68: Tandis que M. Chevillard, à la tête de l’orchestre Kaim récoltait des lauriers à Munich, le chef ordinaire de cet orchestre, M. Félix Weingartner, a dirigé avec un vif succès deux concerts à la salle de la rue Blanche. Le programme du dernier de ces concerts était particulièrement intéressant. Berlioz marchait à la tête, Wagner le clôturait, et entre ces deux prophètes d’un art nouveau M. Weingartner avait placé une symphonie inédite de sa façon. Nous devons à cet artiste, qui rédige avec notre collaborateur et ami Charles Malherbe 1’« édition monumentale » des œuvres de Berlioz, le plaisir d’avoir entendu cette ouverture de Rob Roy, qui n’a été exécutée à Paris qu’une seule fois, en 1833, comme « envoi de Rome ». L’ouverture avait déplu au public du Conservatoire de cette époque, ce qui ne nous surprend guère, et Berlioz en avait détruit le matériel d’orchestre confié à Habeneck. Heureusement, la partition autographe en fut conservée, et M. Malherbe l’a tirée de la Bibliothèque du Conservatoire pour la publier. Si l’ouverture de Rob-Roy ne porte pas encore la griffe du lion, on peut y découvrir tout de même une patte de lionceau. Presque tous les effets d’orchestre qui distinguent les partitions postérieures du maître s’y trouvent en germe, quoique souvent étouffés sous des formules vieillies ; une mélodie d’un romantisme délicieux, exposée par le cor anglais et accompagnée par les harpes, nous sourit au passage, car elle nous est devenue familière par Harold en Italie, où elle était destinée à l’alto enchanteur de Paganini. L’ouverture n’a eu d’ailleurs qu’un « succès d’estime » ; à l’heure qu’il est elle arrive trop tard, comme elle arrivait trop tôt en 1833. Mais Berlioz a eu sa revanche dans ce concert même avec l’ouverture de Benvenuto Cellini, que M. Weingartner a ciselée d’une manière prodigieuse et qui a été couverte d’applaudissements interminables. […] [O. Berggruen]

Le Ménestrel 3/11/1901, p. 349: […] Les fragments de l’Ouragan de M. Bruneau ont été appréciés par mon confrère Ch. Malherbe, dont les programmes sont si précieux et instructifs : « Le compositeur a tenté de résumer ici tout à la fois l’idéale poésie et la farouche réalité de son drame. Et ce qu’il sent, ce qu’il pense, il le réalise avec la vigueur de son tempérament, la hauteur de ses vues, la sincérité de sa foi. » […]

Le Ménestrel 8/12/1901, p. 388: […] Dans une de ces excellentes notices que les concerts Colonne doivent depuis longtemps à l’érudition et au sens critique de notre collaborateur et ami Charles Malherbe, nous trouvons l’observation très juste que la France peut victorieusement opposer, dans le domaine de la symphonie, les noms de Saint-Saëns et de César Franck à ceux de Brahms et de Bruckner, c’est-à-dire aux deux symphonistes les plus remarquables d’outre-Rhin dans la seconde moitié du XIXe siècle. […]

Le Ménestrel 15/11/1903, p.367: — Un lecteur du Ménestrel nous écrit pour nous demander comment M. Weingartner a pu se procurer la partition de la cantate de Berlioz, Cléopâtre, pour soprano et orchestre, qu’il a dû faire exécuter à Londres, comme nous l’avons annoncé, le 12 novembre, dans un concert donné à la mémoire du maître. Le fait demande peut-être quelques explications. Berlioz avait concouru à l’Institut en 1828 et avait obtenu le premier second grand prix de Rome avec une cantate de Vieillard intitulée Herminie. L’année suivante, 1829, il « rata » son premier prix avec une cantate du même poète, Cléopâtre, bien que ce premier prix ne fût pas décerné cette année, deux seconds seulement ayant été attribués, l’un à Eugène Prévost, le frère de l’aimable cantatrice de ce nom, l’autre à Montfort. Ce n’est qu’en 1830, on le sait, que Berlioz enleva son prix avec Sardanapale, cantate de Gail. Or, la partition de Cléopâtre, comme toutes celles des concours de Rome, se trouve à la bibliothèque du Conservatoire, et M. Weingartner la connaît bien, ainsi que notre excellent ami Charles Malherbe, puisque tous deux ont eu à s’en occuper pour la superbe édition des œuvres complètes de Berlioz qu’ils dirigent de concert et dont la maison Breitkopf et Härtel, de Leipzig, termine en ce moment la publication par son dernier volume. Voici comment M. Weingartner a pu la faire exécuter jeudi dernier à Londres. A propos de cette édition des œuvres de Berlioz, faisons remarquer que si elle peut se faire en ce moment à Leipzig quand il n’en saurait être de même en France, c’est que la propriété artistique s’éteint en Allemagne trente ans seulement après la mort de l’auteur, tandis qu’en France les œuvres ne tombent dans le domaine public qu’après cinquante ans révolus. Voilà comment l’Allemagne peut rendre aujourd’hui à Berlioz un hommage qui lui est encore interdit dans sa patrie.

Le Ménestrel 18/9/1904, p. 299: [Tiersot, Berlioziana] Le titre [de la partition autographe de la Damnation de Faust], occupant toute la hauteur de la première page, est déjà connu, ayant été reproduit en fac-similé dans les notices que M. Ch. Malherbe rédige pour les programmes des concerts Colonne.

Le Ménestrel 15/1/1905, p. 19: [Tiersot, Berlioziana] Il existe, de par le monde, une édition dont nous n’avons pas encore eu l’occasion de parler, et qui devrait, pour l’instant, être considérée par nous comme inexistante, car la loi ne lui permet pas d’entrer en France : c’est l’édition des œuvres complètes de Berlioz, entreprise à Leipzig par la librairie Breitkopf et Hærtel, conformément à la loi allemande qui fixe à trente années après la mort des auteurs la durée de la propriété artistique, alors que la loi française accorde cinquante ans, — et il s’en faut encore de quinze ans que ce délai soit atteint pour Berlioz. Mais, comme il est avec le ciel des accommodements, il y en a aussi avec les lois humaines. Nous ne dirons pas chez qui, à Paris même, nous avons pu avoir connaissance du volume des œuvres de Berlioz qui contient le Te Deum ; nous rappellerons simplement que l’ensemble de cette édition monumentale a été élaboré par M. Charles Malherbe, en collaboration avec M. F. Weingartner. Pour le cas particulier du Te Deum, il a été fait appel à l’artiste russe qui, cité ci-dessus comme ayant dirigé l’exécution de l’œuvre à Saint-Pétersbourg, était à même, mieux que personne, de faire les confrontations nécessaires entre la partition gravée et l’autographe : M. Balakiref. C’est grâce à lui que la nouvelle édition du Te Deum se trouve complétée par l’addition du morceau coupé par Berlioz, mais non détruit.

Le Ménestrel 5/2/1905, p. 46: — De notre correspondant de Genève : M. Charles Malherbe, archiviste de l’Opéra, vient de faire, dans la grande salle de notre Université, remplie d’un public aussi renseigné qu’attentif, deux belles conférences, l’une sur Mozart, l’autre sur Berlioz. Pour l’un et pour l’autre de ces musiciens de génie M. Malherbe a passé de l’homme à l’œuvre, expliquant la seconde par le premier. Enfin, — et ceci pourrait s’appeler de la graphologie musicale, — le conférencier a montré que la personnalité du compositeur, les variations même de cette personnalité se trouvent exprimées dans l’écriture de ses manuscrits musicaux. On y peut voir notamment que chez Berlioz l’impulsion romantique initiale est corrigée et suivie par un soin tout classique d’ordre et de proportions. Des exemples, tirés de la belle collection particulière de M. Malherbe ont illustré ses deux captivantes et très littéraires causeries. (Émile Delphin)

Le Ménestrel 11/2/1906, p. 47-8: — La Jeunesse d'un romantique. Hector Berlioz-, 1803-1831, d’après de nombreux documents inédits (librairie Pion, un vol. in-12, avec trois portraits). Voici donc un livre sur Berlioz qui n’est pas un panégyrique inflexible et outrancier ; un livre où l’on ne se borne pas à l’admirer sans restriction, mais où l’on se permet et où l’on prend la peine de le juger ; où, en rendant justice au génie de l’artiste, on découvre les écarts et les faiblesses de l’homme ; où l’on refuse de voir en lui le martyr qu’il a prétendu être ; où l’on met à nu ses roueries, ses mensonges, ses contradictions, ses petites gredineries, son amour effréné du bruit et de la réclame : un livre enfin où l’on nous montre Berlioz tel qu’il était, avec ses vices de conformation morale, ses nerfs excessifs et insupportables, son caractère irascible, ses violences de plume et de parole, son intelligence superbe, avec cet ensemble de qualités réelles et de défauts incontestables qui en font un être à part, bizarre, singulier, volontairement excentrique et vraiment plein d’originalité. M. Boschot ne s’est pas borné, pour nous le présenter ainsi, à dépouiller et à lire tout ce qu’a écrit Berlioz et tout ce qui a été écrit sur lui (il y avait à faire !) ; il a voulu s’abreuver aux sources mêmes, il est allé à la Côte-Saint-André, il s’est familiarisé avec la contrée où est né et où a grandi Berlioz enfant, il a recueilli des traditions locales, il a dépisté des documents nouveaux, il a eu la chance de se voir confier le journal intime de sa sœur Nanci, qui était fertile en renseignements inconnus, il a eu en mains des lettres inédites, il a consulté les manuscrits autographes du maître, il a découvert de précieuses pièces d’archives, bref il s’est entouré de tous les éléments qui pouvaient lui permettre de dire la vérité, toute la vérité, de connaître nombre de faits ignorés, de rectifier de fausses assertions dues à certains biographes ou à Berlioz lui-même, soit que celui-ci se trompât, soit qu’il mentît en toute connaissance de cause. — Ce volume n’est que le premier d’un ouvrage qui en comprendra trois, puisqu’il ne raconte que la jeunesse du compositeur et ne nous conduit que jusqu’à son séjour à Rome, après la victoire de l’Institut. Il est curieux, vraiment neuf, intéressant et surtout sincère. Je ne ferais, à la rigueur, qu’un léger reproche à l’auteur : celui de s’égarer parfois dans les broussailles et de battre un peu les buissons, ce qui allonge inutilement un récit déjà si substantiel. Mais quand son travail sera entièrement publié, quand les deux autres volumes auront rejoint celui-ci (ce qui ne tardera pas, car ils sont sous presse), nous aurons enfin un Berlioz vrai, exact, complet, peint d’après nature, et tel que nul n’avait osé ou voulu nous le montrer jusqu’ici. Ce sera une photographie sans retouche, c’est-à-dire ressemblante et sans flatterie. A. P. [Arthur Pougin] [Voir ci-dessous Le Ménestrel 6/6/1908 sur le tome II]

Le Ménestrel 18/3/1906, p. 84: [Tiersot, Berlioziana, à propos d’un recueil de musique religieuse réuni par le pasteur Sain d’Arod, ami de Berlioz, contenant trois pièces inédites de Berlioz] Ayant fait cette découverte (négligeable, je puis l’avouer) en feuilletant à la Bibliothèque du Conservatoire le recueil de Sain d’Arod, je me suis empressé de la communiquer à M. Ch. Malherbe, qui en a fait bon usage en insérant ces morceaux inconnus dans l’édition des œuvres complètes de Berlioz. Leur voisinage n’empêchera pas la Damnation de Faust d’être un chef-d’œuvre !

Le Ménestrel 8/4/1906, p.107: [Tiersot, Berlioziana] […] Quelques-unes, à la vérité, [sc. des œuvres inédites de Berlioz] ont, à une époque récente, vu le jour de l’édition ; mais les conditions mêmes de leur publication nous autorisent à les considérer encore comme inédites. Elles n’ont en effet paru qu’en Allemagne, où, par suite des lois différentes sur la propriété artistique, l’œuvre de Berlioz est tombée dans le domaine public depuis 1899, trente ans après sa mort, alors qu’elle n’y doit entrer en France qu’après cinquante ans, en 1919. Il résulte de ce fait que l’édition dans laquelle elles sont contenues, ne peut pas légalement passer nos frontières en ce moment, et cette prohibition a été affirmée par les éditeurs français de Berlioz, lesquels ont rédigé et signé en commun la circulaire suivante :

Janvier 1900

Les éditeurs soussignés, conformément aux traités internationaux et seuls propriétaires des œuvres de H. BERLIOZ dans les pays suivants : France, Belgique, Hollande, Danemark, Suède, Norvège, Italie, Espagne, Tunisie, Principauté de Monaco, Luxembourg, etc., portent à la connaissance du public et plus particulièrement des Éditeurs, Libraires et Marchands de musique, que des éditions allemandes des dites œuvres viennent d’être mises en circulation.

Les éditeurs soussignés sont absolument déterminés à poursuivre devant les tribunaux, pour délit de débit de contrefaçon, tout ceux qui aideraient d’une façon quelconque à l’introduction et à la vente de toutes éditions en dehors de celles provenant de leurs maisons respectives.

Veuillez, M et cher confrère, prendre note de cette déclaration qui n’a pour but que de vous éclairer sur une situation que vous ignorez sans doute, et éviter pour l’avenir toute difficulté entre nous.

Veuillez agréer nos salutations empressées.

Suivent les signatures.

Le Ménestrel 16/9/1906, p. 292: — La légende du martyre, que Berlioz a su créer et entretenir avec tant de soin à son profit, commence à être percée à jour et s’effrite complètement, grâce aux révélations que nous apportent à chaque heure des biographes soigneusement informés. D’autre part, nous commençons à connaître les procédés employés par l’auteur de la Damnation de Faust pour occuper sans cesse le public de sa personne et de lui faire prendre par avance intérêt aux œuvres qu’il lui présentait. Toutefois, nous étions encore sur ce point insuffisamment renseignés ; nous le sommes davantage dés aujourd’hui, par le hasard d’une découverte curieuse et qui ne manque pas de piquant : Cette découverte, c’est celle d’un autographe de Berlioz qui nous donné le texte d’une biographie de lui-même écrite de sa main et publiée en décembre 1832, dans la Revue de Paris, par les soins et sous le nom de son ami Joseph d’Ortigue, lequel, en plus, la reproduisit dans son volume de critique intitulé le Balcon de l’Opéra, paru l’année suivante chez l’éditeur Renduel. Berlioz, on le voit, connaissait et appréciait le proverbe : « On n’est jamais mieux servi que par soi-même. » L’autographe en question a été retrouvé et acquis récemment pour le Conservatoire par mon vieil ami Weckerlin et communiqué par lui à M. Charles Malherbe, qui vient d’en faire l’objet d’une publication très intéressante dans le dernier numéro de la Rivista musicale italiana. C’est à propos de la Symphonie fantastique et de son exécution que Berlioz crut devoir ainsi, sous le couvert de d’Ortigue, entretenir le public de sa personne, se faire connaître à lui d’une façon intime, lui révéler ses amours, ses passions, ses fureurs, et se décerner des éloges qu’en conscience il ne pouvait signer lui-même. Le morceau est vraiment curieux, sous plus d’un rapport, et l’on peut dire que l’auteur ne s’y ménage pas. Goûtez, entre autres, ce portrait flatteur qu’il trace de sa personne :

Berlioz est d’une taille moyenne mais bien proportionnée. Cependant, à le voir assis, et sans doute à cause du caractère mâle de sa figure, on le croirait beaucoup plus grand. Les traits de son visage sont beaux et bien marqués ; un nez aquilin, une bouche fine et petite, le menton saillant, des yeux enfoncés et perçants, qui parfois se couvrent d’un voile de mélancolie et de langueur. Une longue chevelure blonde et ondoyante ombrage son front déjà sillonné de rides, et sur lequel se peignent les passions orageuses qui ont tourmenté son âme depuis son enfance.

D’Ortigue n’a pas laissé que de faire quelques corrections, d’ailleurs très légères, à l’autobiographie que son ami lui avait confiée. M. Charles Malherbe, dans son article, met en regard, pour le prouver, les deux textes de certaines phrases quelque peu retouchées par lui, en faisant justement remarquer que ces corrections.ne touchent que la forme en laissant intact le fond, qui reste bien tel que l’a établi Berlioz. Que ceux qui désirent savoir comment l’auteur de la Symphonie fantastique parlait de lui-même avec complaisance, prennent la peine de lire, dans le Balcon de l’Opéra (pages 295-324), le chapitre intitulé Symphonie et biographie de Berlioz ; ils sauront à quoi s’en tenir, maintenant que l’heureuse découverte de M. Weckerlin nous a fait connaître la vérité. A.P. [Arthur Pougin]